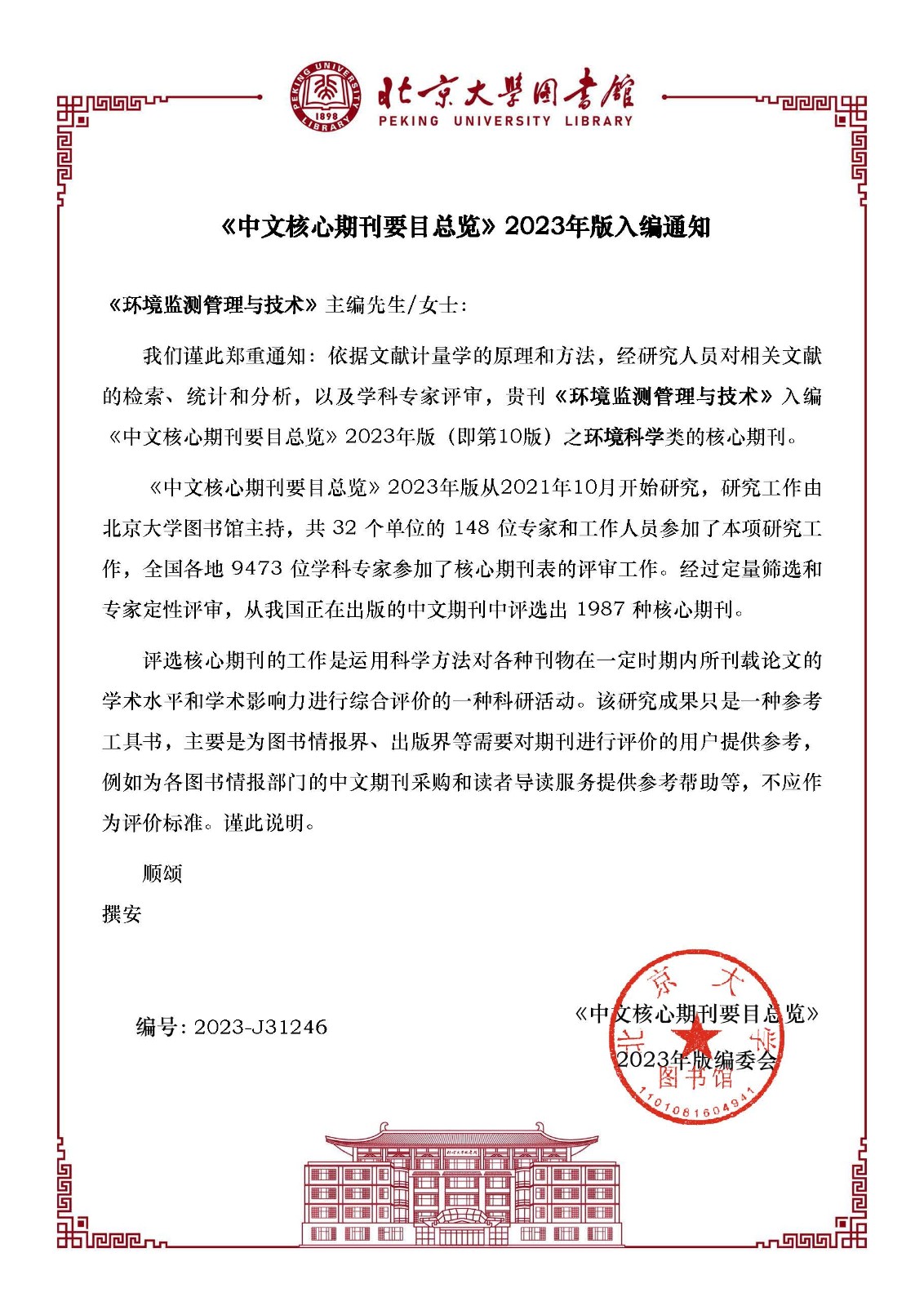

- 喜报!《环境监测管理与技术》入选北大中文核心期刊

- 2024-01-02

- 《环境监测管理与技术》继续被中国科技核心期刊收录

- 2023-10-17

- 《环境监测管理与技术》入选《环境科学领域高质量科技期刊分级目录》

- 2022-05-06

| 环境管理 |

- 操庆,黄玉莹,施媛媛,刘伟京,徐海波,尤本胜

- 关于太湖建设世界级生态湖区的初步思考

2025.(6):1-5

[摘要](187)

[PDF](98) 分析了太湖建设世界级生态湖区的基本内涵,强调了生态环境根本好转、高质量发展及人与自然和谐共生为3大核心要素。总结了太湖建设世界级生态湖区的成效,指出了建设过程中存在的水生态健康有待恢复、科技创新能力不足、绿色生产生活方式尚未形成等问题,在借鉴发达国家湖区建设成功经验的基础上,提出了太湖建设世界级生态湖区的具体目标和实施路径,包括提升生态系统质量、推动生态产品价值实现,打造多级亲水空间、推动产业结构优化升级,强化科技创新策源功能、推动城乡融合发展,加强全流域系统治理、推动滨湖城市发展等。

- 倪鹏程,田志仁,徐瑞颖,张佳乐,李名升

- 地下水环境监测数据审核技术方法研究

2025.(6):6-11

[摘要](185)

[PDF](86) 为提升地下水环境监测数据质量,在梳理国内外地下水环境监测质量控制技术的基础上,从数据审核角度出发,综合运用数据比对验证、地下水动力学、水文地球化学分析等方法,研究构建了包括数据代表性审核、时间演变性审核和空间演变性审核的三级数据审核技术方法。数据代表性审核从空白样品审核、平行样品比对测试审核、水化学平衡审核3个维度开展,时间演变性审核主要分析不同监测时期的数据波动状况,空间演变性审核主要基于监测点位的空间分布判定数据合理性。

| 专论与综述 |

- 孟德友,王宏,邵生成,蔡河章,潘卫华

- 生物源挥发性有机物的大气环境效应及排放模型研究进展

2025.(6):12-17

[摘要](129)

[PDF](86) 综述了生物源挥发性有机物(BVOCs)的大气环境效应,包括BVOCs促生臭氧(O3)的原理和对二次有机气溶胶(SOA)生长变化的反馈机制,以及BVOCs在气候干预、影响全球碳排放等方面的研究现状。对比分析了BEIS、G95、GloBEIS与MEGAN等BVOCs排放模型的优缺点,提出了BVOCs液相化学反应及其生成物对环境的影响、BVOCs排放模型与其他模型的耦合,以及BVOCs标准排放因子、相关模型参数和参数敏感性等后续研究方向。

- 曹淑慧,肖飞,班璇,罗佳欢,冯奇,周亚东

- 中国近海鱼类栖息地遥感研究进展

2025.(6):18-24

[摘要](131)

[PDF](77) 总结了我国近海鱼类栖息地遥感监测的研究热点和发展趋势,归纳了近海鱼类栖息地的主要影响因子及其功能与遥感监测数据来源。概述了我国近海环境因子遥感监测方法,介绍了海表温度(SST)、海表盐度(SSS)、叶绿素a(Chla)等典型环境因子,以及多参数综合的遥感监测应用实例。分析了未来近海鱼类栖息地遥感监测亟待解决的关键问题及发展方向,主要包括提升卫星遥感数据的质量与精度,实现多源数据的有效融合;突破现有反演方法的局限,推进多算法的协同耦合应用;应对海洋污染与水质恶化等对遥感监测的挑战;加强跨学科交叉融合,推动近海环境因子数据的开放共享。

| 研究报告 |

- 张淼,马晓菲,刘闯,陈华香

- 城市群能源消费大气污染生态风险评估探究

2025.(6):25-34

[摘要](150)

[PDF](76) 以粤闽浙城市群(其中包括10个沿海城市、3个内陆城市)为研究区,基于DPSR模型构建生态风险评估框架,运用LEAP模型构建两种能耗情景预测2018—2030年SO2、NO2、CO、PM10、PM25和VOCs排放,运用CMAQ模型模拟SO2、NO2、CO、PM10、PM25和O3扩散,结合大气污染生态风险评估模型评估生态风险。结果表明:未来节能情景发生概率较大,为76%(Ⅲ级);污染排放方面,节能情景可有效减缓和降低污染物排放,且到2030年除VOCs外其余污染物空间差异性显著低于基准情景;空间联动性方面,节能情景下沿海与内陆城市群间污染物排放泰尔指数均<005,仅沿海城市群内部分污染物排放泰尔指数>005;污染扩散方面,O3秋季浓度高,其余5种污染物为冬季高;生态风险方面,2030年城市群生态风险为高风险,且多为沿海城市。

- 姚璐,於冉,吴雨桐,苏越,余祺琪

- 安徽省土地利用碳平衡分区及其隐性驱动力

2025.(6):35-43

[摘要](118)

[PDF](72) 以安徽省为研究区,基于2005—2020年土地利用净碳排放量数据,核算经济贡献系数及生态承载系数,分析空间碳平衡特征,应用土地利用隐性形态指标体系及地理探测器模型分析隐性因子对碳排放的驱动影响。结果表明:2005—2020年安徽省土地利用净碳排放量总体呈上升趋势,从2 404735 3×104t上升到4 634790 7×104t,增幅逐年降低,空间格局呈“东北高,西南低”的分布特点;根据净碳排放量、经济贡献系数、生态承载系数将安徽省各地级市归为碳汇功能区、低碳经济区、碳汇优化区、碳汇发展区、高碳控制区5类,其中低碳经济区和高碳控制区在缓慢扩张;影响净碳排放量的土地利用隐性因子在不同时期存在差异性,地均GDP和城市化率是关键驱动力,并主要集中于碳汇发展区和高碳控制区。

- 刘涛,张海朋,杨孟豪

- 黄河流域资源型城市生态系统服务价值评估及多情景预测

2025.(6):44-51

[摘要](115)

[PDF](63) 以黄河流域能源富集的榆林市为例,基于1980—2020年的土地利用特征,结合PLUS模型和当量因子法对榆林市1980—2020年和2030年多种发展模式下的生态系统服务价值(ESV)进行评估和预测。结果表明:榆林市以草地和耕地为主,以2000—2010年的土地变化最为活跃。1980—2020年榆林市ESV总体增加了1983亿元,其中草地对于维持榆林市生态系统稳定性具有重要作用。惯性、城市和综合发展模式下ESV减少,其中城市发展模式下ESV减少最明显,减少了559亿元。耕地和生态发展模式下ESV增加,其中生态发展模式下ESV增加最多,为175亿元。综合来看,未来应选择以生态保护为优先的发展模式,可进一步通过管控城市开发活动、划定生态保护红线、严守耕地红线等实现生态与经济效益的双赢。

| 调查与评价 |

- 汤莹莹,冯徽徽,胡晓清,王姝

- 区域生态环境与植被碳汇协同效应及其土地利用影响分析

2025.(6):52-58

[摘要](110)

[PDF](67) 以湖南省为例,基于2001—2022年长时序遥感数据,研究区域生态环境与植被碳汇的协同效应。结果表明:过去20年湖南省生态环境总体改善,年均遥感生态指数(RSEI)呈波动变化,改善区域集中于东部;植被碳汇持续增加,植被净初级生产力(NPP)从60875 g/(m2·a)增长至64777 g/(m2·a),增长区域主要分布在西部;生态环境与植被碳汇协同效应显著,RSEI与NPP正相关区域占全省面积的6621%,草地协同效应最强,耕地与林地次之,灌木较弱;土地利用变化影响显著,“耕地→林地”协同关系较明显,协同区域面积占比为8047%,其次为“林地→耕地”,协同区域面积占比为7432%,耕地和林地未变区域的协同关系较弱。

- 李建林,张钰锋,胡兴文,王路扬,孟亚周

- MSA水质评价模型及其应用

2025.(6):59-66

[摘要](125)

[PDF](73) 针对传统评价方法对长序列且样本分布在不同功能分区的水质评价的不足,提出MSA(Markov-SFI-AHP)水质评价模型,并结合混匀浓度法(Wellmixed model calculation)在南水北调中线焦作段地下水水质评价中加以应用。首先,利用马尔科夫动态评价法(M)对干渠周边浅层地下水水质作评价,确定水质变差时段;然后,利用单因子指数法(S)和层次分析法(A)对该时段水质进行分析,确定水质变差的主控因素;最后,利用混匀浓度法(W)评价干渠周边浅层地下水对干渠水质的影响。结果显示:虽然2015—2022年浅层地下水水质整体变好,但各时段内水质变差的情况时有发生,2019年和2021年水质变差,主要污染指标为总硬度、TDS、Cl-和NO-3;水质变差的浅层地下水进入干渠后,干渠各项水质指标评价等级并未下降。MSA模型为长序列水质监测数据的评价提供了新的方法。

| 监测技术 |

- 冯亚松,王水,李梦雅,尹芝华,吕宗祥

- 低碳地聚合物应急阻隔屏障材料的3D打印性能

2025.(6):67-71

[摘要](133)

[PDF](77) 通过流动度、可建造性和可打印时间测试,研究了玄武岩纤维、聚氨酯协同改性对低碳固废源地聚合物阻隔屏障材料3D打印性能的影响规律。结果表明,在玄武岩纤维掺量为0~08%、聚氨酯掺量为0~8%条件下,玄武岩纤维和聚氨酯协同改性不会显著影响打印材料的流动度,改性打印材料流动度处于170mm~190mm;打印结构的横向变形指标、垂向变形指标均可以有效表征打印材料可建造性,且玄武岩纤维(<06%)和聚氨酯(<6%)协同改性对打印材料的可建造性影响微弱;聚氨酯改性可延长打印材料的可打印时间,当聚氨酯掺量为6%时,可打印时间最长。

- 杨婷婷,李卫华,张萍,陈智豪,刘怡心

- 海藻酸钠对蓝铁矿晶体生长和形态的影响分析

2025.(6):72-76

[摘要](123)

[PDF](61) 以NaH2PO4模拟废水中的磷(P)源,FeCl2·4H2O作为蓝铁矿结晶所需的铁源,海藻酸钠(SA)为胞外聚合物(EPS)进行蓝铁矿结晶试验,通过XRD、FTIR、XPS、SEM、EDS等表征手段考察SA对蓝铁矿晶体生长和形态的影响。结果表明:SA分子可选择性地吸附和结合在Fe含量较高的晶面上,阻断活性生长位点,抑制蓝铁矿的生长,导致P回收率降低,使蓝铁矿晶体尺寸减小、形貌受损、结晶纯度下降。降低环境中SA浓度将更有利于蓝铁矿的结晶与回收。

- 刘伟,孟昭福,杨红瑞,黄蕾,阿依古丽·买买提

- 黏土矿物含量对BS+CT复配修饰黄棕壤吸附苯酚的影响

2025.(6):77-82

[摘要](132)

[PDF](62) 对黄棕壤添加蒙脱石和高岭土,以提升土壤黏土矿物含量,利用十二烷基二甲基甜菜碱(BS-12)和十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)复配修饰该黄棕壤得到供试土样,基于X射线衍射表征黏土矿物含量对土样结构的影响,用批处理法研究黏土矿物含量对土样吸附苯酚及其热力学特征的影响。结果表明:复配修饰增加了土样有机碳(TOC)含量,并增强了土样对苯酚的吸附能力;土样TOC含量和对苯酚的吸附能力及吸附自发性均随土样中蒙脱石含量的增加而增大,随高岭土占比的升高而降低;土样对苯酚吸附均以分配作用为主,与高岭土相比,受蒙脱石含量影响的TOC是决定其对苯酚吸附的关键因素。

- 向莘丽,郭梦婷,周佳,邓红艳,李文斌,王尹菲

- 复合改性半炭化纤维对敌磺钠的吸附

2025.(6):83-87

[摘要](121)

[PDF](89) 采用十二烷基二甲基甜菜碱(BS)和壳聚糖(CS)对半炭化纤维(SF)进行单一改性,同时以海藻酸钠(SA)对单一改性SF进行复合改性,用批处理法研究敌磺钠在单一和复合改性SF上吸附的热力学和动力学特征,并分析pH值、离子强度和温度对敌磺钠吸附的影响。结果表明:不同改性SF对敌磺钠的吸附适用于Henry和Freundlich模型描述,相同条件下,改性植物SF比化学SF对敌磺钠吸附能力更强。各改性SF对敌磺钠的吸附过程符合准二级动力学模型,且表现为自发、吸热和熵增反应。在pH值为3、离子强度01 mol/L和 30 ℃时,改性SF对敌磺钠的吸附效果最佳。

| 创新与探索 |

- 纪昳,薛宗璞,柏松,崔岩,侯豪,周顺,刘树阳,倪莹,范婕

- 风对石臼湖底泥磷释放的影响

2025.(6):88-93

[摘要](113)

[PDF](83) 针对长江通江浅水湖泊石臼湖低水位期总磷(TP)易超标的问题,在实测气象、水质数据的基础上定性分析风对石臼湖国考断面TP超标的影响,通过室内静态释放试验和动态释放试验定量分析风对底泥磷释放的影响。结果表明:低水位期风扰动下的底泥磷释放是石臼湖国考断面TP超标的主要原因;石臼湖底泥具有密度小、有机质占比高、含磷量高(尤其是颗粒态磷)、粉土占比高的特点,易于在扰动情况下悬浮;在静水状态下,石臼湖底泥能维持较稳定的磷吸附-释放平衡,释放量在±2mg/(m2·d)范围,扰动会显著促进其再悬浮磷释放,释放量>15mg/(m2·d);石臼湖夏季水位一般为7 m,当风速超过63 m/s时,国考断面TP超标风险显著上升。

- 贾雪莹,田志杰,张淼,贺任强

- 生物炭施加对矿区土壤养分及植物生长的影响

2025.(6):94-97

[摘要](105)

[PDF](58) 以山西忻州—吕梁带典型废弃铁尾矿库土壤为实验对象,施加5%比例的稻壳生物炭、椰壳生物炭、玉米秸秆生物炭和竹子生物炭,探究其对苜蓿种植后土壤养分含量、种子发芽率、生物量及重金属富集的影响。结果表明:施加生物炭可显著提升土壤全磷、全氮、有机质、速效磷、碱解氮含量,其中椰壳和玉米秸秆生物炭的改良效果更为显著;生物炭施加显著提高了苜蓿发芽率和生物量累积,降低了植物对Pb、Cr、As的富集,相关性分析进一步揭示土壤养分提升是降低植物重金属富集的重要因素。

- 闫冰,易其臻,桂双林,付嘉琦,夏嵩

- 产城融合区污水处理厂进水低浓度成因解析

2025.(6):98-103

[摘要](152)

[PDF](83) 以南昌某典型产城融合区污水处理厂为调查对象,研究污水在“厂〖CD*2〗网〖CD*2〗源”空间迁移过程中水质水量的变化特征。结果表明:降雨天污水厂进水量显著高于无降雨天,且进水浓度降低,降雨量、降雨强度、晴/雨天和季节对污水厂进水水质特征具有显著影响(p=0001)。原生污水仅占污水厂进水总量的6165%,存在大量外水混入管网的情况。污水荧光特征峰工业区以类色氨酸类和类富里酸类物质为主,居民区以类色氨酸和酪氨酸类物质为主。企业排水污染负荷仅占污水厂进污量的960%,居民小区总排口COD、NH3N和TP测定均值分别为2275mg/L、4972mg/L和418mg/L,污水浓度从小区单元出户到总排口的迁移过程中出现不同程度的降低。